By林慧珍

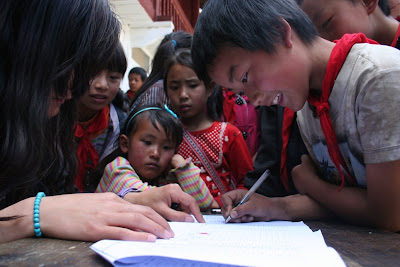

圖一:學生簽字也幫家長簽字。

助學金,原來不單單只是把錢給家長。

我們跑遍大山裡的每個學校,開家長會。

跟家長討論區區這筆小錢該怎麼用,能真正用在孩子們的身上。

儘管方言,方言還必須翻譯成傈僳話,

說明這筆錢不拿去買煙買酒,

而是給孩子多買件床單或衣服,可以讓學生在學校替換著用,不至於整間宿舍臭烘烘。

低年級學生很用力地幫自己家長寫名字,

如此,家長得以按下手印,拿到這筆錢。

我心裡說不出什麼,

至少,看到一點希望。

圖二:不識字的家長蓋手印領錢。

驅車深入大山裡的小學。從麗江到石鼓鎮、到黎明鄉中心、蜿蜒老君山上游美樂河兩岸千岩萬壑縱谷深處的村落,不通油路,美樂小學校長的越野車,顛顛晃晃地攀上山坡邊的小學,灰撲撲的小學生們跑到坡邊上來好奇張望外來的人如我們,恭敬的說聲老師好。

算算到這裡將近八個小時的車路,我們坐在教師食堂的火塘邊烤火,山裡的寒氣呵著灰矇矇的天氣,只能坐著等待,等待需要走上四五個小時山路的家長們下來會合。何時集會只能是個大約,助學金發放加上家長會在這裡彷彿是件大事,足以耗上一天半天的時間。

圖三:助學金發放在學校算是件大事,大人小孩都來圍觀。

黎明鄉中心校領導陪著我們討論家長會開會內容,觸及農村裡正在發生的多項問題。例如落戶;許多學生的父母未到法定年齡結婚生子,因此無法幫孩子報戶口,有的甚至不在意,造成許多孩子無法接受義務教育,或者有的實際年齡與學齡不符。例如衛生;學生住在學校只有一身衣服一床被套,衣服一個禮拜回家換洗一次,被套則是整學期沒換,到了夏天,彼此傳染皮膚病。例如一直以來的抽煙、喝酒問題;例如從來不太清楚的家庭經濟管理觀念,有了錢容易花,錢卻不容易找。我們琢磨該如何進行,如何以最簡單共同參與的方式和家長對話這些問題。

「資助」可以有很多方式,可以直接將錢打到學校帳上轉發,或者直接發放物資,還是帶著教育意義的意圖親自對話?一點點的心思和一點點的費力,也許像是播下一些小小的種子,會在某些地方微微發芽。

在台灣,曾經也是各式各樣獎學金的受助者,深刻理解沒有這些錢我無法輕易讀到現在。可從未真正明白這些錢背後承載多大的意義;它僅僅不過化為數字,在我應繳的學費表格裡少掉幾千幾百塊。根本就不清楚這些錢從哪裡來,以為是成績表現好的獎勵。然而作為滋根的傳統,散播好幾個省無數個村寨的助學金項目,一個一開始我不以為然的簡單項目,等到跟著滋根跑了一年半,走訪許許多多家庭,才知助學金原來可以做得那麼用力那麼深。

助學金背後- 「助學」的意義

走了二十多年的助學金支持,滋根從最初支持女童上學的助學意義隨著社會環境變遷而有所改變。最初的助學支持承載了意圖改變在鄉村裡的女孩沒有權利上學的觀念;而現在當男生女生都能上學的時候,助學金承載更多因貧困或家庭困難(包括孤兒、單親)而失學的學生的支持意義。同時,「貧困」的概念本身一直隨當前社會經濟快速變化而變化,因所謂「貧困」而失學的學生類型也變得多樣。項目工作人員不得不對「貧困」定義重新思索,對「失學」原因細究,同時思考助學金的項目設計內容:給這樣區區一點小錢能給一個家庭起到多大作用,抑或這個錢背後究竟能承載哪些企圖改善或教育的內容意義?

當我們發放黎明中學助學金的時候,挨著名單一個一個問,才發現九十名受助學生已有七名不讀,整個學校四百多名學生,在這學期中以前已有五十多名學生輟學,大山深處出來的學生輟學率更高。失學原因遠比小學生複雜得多,不再單純只是父母付不出生活費讓小孩唸書,或者因雙親四處打工、單親疏於照顧而就學流離。初中學校管理與教學是一方面的問題,更多是長大的少年接近工商業生產線的鏈帶,在城鄉差距的推拉之下,書沒念完就被吸附到附近城市打工,更遠的到達深圳、廣州(有工廠直接到村裡來招人的)。「貧困」於此是完全另外一層意涵,和城市水平相比,農村裡部分父母基本鼓勵孩子外出打工。

跟學校教育相比,談及家庭教育,和父母對話顯得困難。

家長們陸陸續續地走進學校開會,有的父母不在爺奶來了,有的拿著酒瓶,有的手上的菸未曾停過,黝黑的皮膚縫隙隱約有股山裡的濃濃土味以及汗酸。深深體認一種真實的差異就在我的面前;如果農村家庭的實際境況就是如此,他們渴望自己的孩子走向城市,明顯的外出務工要比讀書快速得到實際效益;如果學生在學校裡的學習讓他們看不見未來,或者對於學習成就失去信心,種種這些,那麼助學金的作用意義能承載什麼?我們能就這筆錢說出教育是唯一能夠改變貧困的命運這樣的話來要求家長重視教育嗎?

可顯然地,我們深信教育能使人脫貧,而所謂的「貧」不光是缺乏金錢或生活物資,或缺一棟樓一輛車,而是缺乏知識與技能,缺乏理解這個社會的視野、缺乏懂得如何就現有資源在社會上立足讓自己過得更好。試圖,我們從對「貧困」意義與教育的關係闡釋裡開啟對話:我們這一輩務農的人或許沒再多機會接受教育,也許一輩子就這樣生活了,但學生娃娃不同,他們有機會比我們接受更好的教育,能識字學英文,拿到好看的文憑更有機會到社會上去闖蕩,你們讓他們讀書,他們的命運也許就此一生改變了。你讓他們出外打工也只是一輩子做個打工人,就像你們一輩子務農一樣,或許錢掙得多一些,能給家裡蓋樓房,但身份有因此更被敬重嗎?生活有過得比較好嗎?還是待在工廠嚴苛剝削勞力、住房條件極差的環境下努力掙錢呢?

怎麼樣才是「不貧困」?為什麼教育跟「脫貧」有關?我們需要好好想想。

助學金作為一個對話的引子-家長、學校以及鄉村發展

「我們就是因為心情不好才抽煙喝酒,因為沒什麼收入,家裡又那麼多事,生活苦悶,只好抽煙喝酒,可以讓心情好一點啊!」、「我們家是幾乎連菸酒都買不起。」、「我抽煙那麼多年了,這種習慣是不可能改掉了。這是我們這一代人的生活習慣,我們這一輩就是這樣活過來的,我們沒機會受好的教育,也沒機會賺什麼大錢,就只是個農民身份。學生娃娃有的是機會,他們現在命好,有機會受好的教育,學校老師要好好地教,讓他們養成好習慣,我們父母做不來的,就要學校老師多費心,從他們這一代改變起。」

最後說這段話的大哥說得十分激動,他一天抽掉兩包菸,我聽了他的話也十分激動,在家長會上討論菸酒問題與家庭經濟管理的時候。「每天一瓶啤酒一包菸,一年累積下來連一年種包谷的收入都不夠花。」雲南地區項目主任在會上如是算給這些農民聽。我心裡激動的是,相對農民收入這些累積下來花費如此巨大的每天一瓶啤酒一包菸,竟是著著實實連結農村人深層的現實境況,你說,要怎麼在這已成的習慣慰藉裡一天省下兩根菸、兩個禮拜省下半包菸?

圖四:中間這位一天抽兩包煙的大哥發言。

圖五:滋根雲南項目主任談家庭經濟管理與菸酒問題。

這幾位家長的話語裡頭強烈吐露一種宿命感,像是守著没幾畝地的包谷田,頓時讓我想起父親一輩他們對自己的生活命運有著堅定的宿命觀,生來決定作黑手這一行便是認認份份,任何奢侈的事都不覺得歸他們的份,把孩子好好養大成人有個好成就好歸宿便什麼都好了。自我懂事以來,父親便是一直蹲在摩托車前操弄他的工具,車子一直換,他的姿勢不變二十多年。我有時想著,該如何去理解上一輩的時代命運在他們身上刻劃的痕跡,我似乎不能簡單地拿著我們這一輩的理想去撼動上一輩人既定的價值觀。

然而必須,教育是世代交替的事。

回應了這位大哥,學生娃娃自出生以來相處最深的就是他們的父母了,父母的一言一行在在影響著孩子,這是學校教育替代不了的。為了孩子,父母有責任、也應有意識去改變來自己身上一些影響孩子的不良習慣,將孩子交給學校老師不完全是負責任的行為,也低估了身為家長家庭教育的能力與影響力。實際是,在場不知道有多少家長能否真的理解,我們之間不單是隔了方言與傈僳話的差異,即便是翻譯過後,或許還有層文化與觀念差異的隔膜。農村裡其實有些父母看來還比我年紀小,卻隱隱透露像台灣我父那輩的影子,是什麼樣的社會環境與觀念限縮了相信自己有能力發展的餘地?

透過助學金作為和家長們對話的引子,我們得以觸及助學、家庭教育的重要性。除此之外,用很簡單的算帳方式和家長們談家庭經濟管理的重要性,除了開源也要節流。每有一點對話空間,教育就在裡頭慢慢滲透了,如涓涓細流,或許有那麼點滴的改變。一瓶啤酒一包菸蒂固地連結農村家長的生活處境,那麼對一瓶啤酒一包菸的教育就必須聯繫能真正改善生活的鄉村發展。我們談及了這個大山裡組建中草藥種植合作社項目的可能性,如何就當前幾家已在種植農戶組織合作,就剛起步的或有興趣的農戶給予培訓支持,透過合作產銷,避免中間商收購的利潤賺取,將利潤真正回歸種植的農民身上。我們也談及了如何以天然方式在山坡邊進行林下土雞養殖相關的培訓,養出健康土雞的口碑,而非以不良的飼養方式低價競爭。親子教育僅是一環,連動的是一個村裡的社區教育發展,也是擴及鄉里之間的經濟鏈結。一談到生計,除了農民,包括鄉中心校領導也一股腦兒地吐出一大堆想法,該怎麼做,一步一步有了清晰的輪廓。能成功產銷是個願景,組建合作社的整個過程卻處處充滿學習的環節,和農民的技能與協作能力共生,背後支持的不單是謀利的想法,而是理念:合作、協作換工、認真對待環境以及種植的作物、學習如何以更經濟的概念經營與銷售,並利益共享。

一旦有機會啟動,將是一條漫長的學習道路,教育與發展平行如春天吐露的花瓣在農村小道上緩慢而如實地鋪開。

圖六:家長會:鄉中心校領導協助翻譯成傈僳話。

圖七:有的家長一領到助學金, 趕緊向學校繳交欠費的錢。

0 意見:

張貼留言